刘正成,中国书法家协会原常务理事,原副秘书长,中国书协学术委员会原副主任,《中国书法》杂志社原社长。现为国际书法家协会首席主席,《中国书法全集》主编,北京大学、中央美院等多所院校客座教授,九三学社中央文化工作委员会委员、(全国)教育书画协会高等书法分会顾问。

一、 炎黄文明与夷夏之辨

1、 两种人类和文明起源说

人类起源于非洲仍然是一个有待争议的问题。特别是上个世纪60年代,我国在陕西兰田和云南元谋大那乌发现了原始人化石,并以当地名称命名为“蓝田人”和“元谋人”。元谋人到底比现代人提早了多久出现呢?答案是170万年,比非洲原始人的出现更早,因此也被认为是人类的起源。

在分子生物学和遗传学里,人类是单地起源的。既然人类是单地起源,那么地球上其他地区的人类都是从这个起源地迁移扩散过去的。

遵循遗传多样性上限理论的东亚起源说认为人类起源于1760万年前,现代人起源于东亚并扩散到世界各地。

遵循分子钟理论和中性理论的非洲起源说认为人类起源于700万年前,现代人起源于非洲并扩散到世界各地。

在现代人之前的祖先,大概率是要么在东亚,要么在非洲。所以地球上的其他人类要么从东亚、要么从非洲大陆迁移扩散到世界各地。

结语:按照目前的古DNA检测结果,现生人群的基因都来自于东亚。而且东亚古人类化石表明,东亚地区古人类是连续演化,没有间断的。所以人类应该是起源于东亚的。

按照东亚起源说,现代人迁移路线图如下:

《全球通史》斯塔夫里·阿诺斯的观点:

中国文明在其早期阶段究竟是土生土长的,还是在中东文明的间接影响下发展起来的?这一问题目前在世范围内尚不能完满回答。

他说:商朝文明由诸多成分组成,如大麦、小麦、羊、牛、马、青铜和轮子等若追溯到其新石器时代的起源,无疑将发现,它们最早发源于中东。但是,有一点不容置疑,东亚的本土文化有它自己的特点,正是这些特点与外来文化相结合,构成了伟大、独特的中国文明,这一文明以举世无双的连续性从商朝一直持续到现代。 我们站在两种人类起源论的选择性与可能性上。

2、夷夏东西:重新认识中华远古文明

从上世纪九十年代以来,我国著名考古学者、古文字学家、《中国书法全集-甲骨文卷》主编、中国社科院院士冯时先生一再提出:从文字起源重新认识中华文明!

冯时认为,长期以来,春秋“大一统”思想深刻影响了人们对中国上古文明的认识,以为那时的文字是一统的,文化也是一统的;但不断破译的考古资料,特别是早期文字所反映出的史实,显示并非如此。在中华文明的上游,汉字不是独霸天下的存在,在夏王朝之前,文明并非一统,而是呈现出“夷夏东西”的事实,也就是说,“夷”与“夏”的文化,在相当长时间里交相辉映。

傅斯年通过文献考证,将上古文明区划为“夷夏东西”,所谓“东西”的地理标志就是太行山,太行山以东属于夷的文化区,太行山以西属于夏的文化区。在讲座中,冯时认为:傅斯年的这一论点,今天不管是从考古学研究还是从文字起源的角度分析,都是吻合的,太行山以东的史前文化,和太行山以西呈现出完全不同的风格。为此,他又举出三个例子来进行说明。

首先是安徽含山凌家滩出土的一块玉版,距今约5300年。这块玉版藏于一件玉龟之中,内外有四重图像,最中心是一个指向四方的八角图形。冯时认为,这就是汉人常说的所谓“龟书”或者叫“洛书”。通过大量搜集和研究新石器时代这种特殊八角图形后,他发现,这些考古材料的出土地点,都在太行山以东,北至辽河下游,向南到黄河下游、长江中下游都有,而太行山以西至今未见一件。并且,这种图像今天在西南少数民族如彝族、苗族、傈僳族等的风俗里还大量存在,有些图像配以八卦,彝语把八卦称作“八角”。因此,通过考古材料,太行山以东的上古文明可以与今天西南少数民族建立某种联系。

自内蒙古东部以至山东、江苏、湖南和江西地区分布的小河沿文化、大汶口文化、马家浜文化、崧泽文化、良渚文化和大溪文化之间,这一从东北到长江中下游的广大地区,被学者称为“边地半月形文化传播带”,其文化面貌与西部以仰韶文化为代表的原始文化有着极大不同,冯时认为这些文化正是孕育出独立于夏文字之外的彝文字的文化母体。

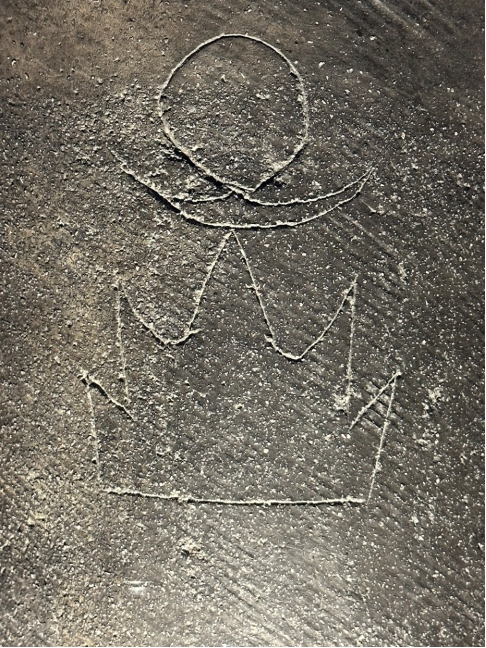

这些图像对很多考古学者来说非常熟悉,它们像一个斗魁,中间有突起。甚至还有一种“族徽”符号,也是下面一个斗魁状的脸,上面中央突起。这在东部的新石器文化遗存中大量出现。

冯时认为这即是汉文典籍里描述的“璇玑”,也就是古人认为的“天极”,不仅今天考古发现有大量这样的遗存,其文献证据也记载在《周髀算经》中。所谓天极,实际就是北天之中不动的那个点(北极星),北斗星会围绕着北极星旋转,规划出一个圆形的空间,这个空间古人称为“璇玑”,北斗七星中有两颗即叫“璇”和“玑”。但是,今天我们从华夏族遗物中很难寻觅到这种中央凸起的“天极”文,而纳西族的象形文字里居然还有,比如“天”字,正是这种中央突起的造型。

这里所说的的“夷”就指同属江海文明的巴蜀文明与东夷文明,它是早于“夏”并与属于内陆文明的“夏”一同构成中华文明与文字的来源。

请大家注意,这个“夷”字与我们四川凉山彝族的“彝”字是同音同意的,在1956年毛主席在北京接见四川彝族代表时,指示把原来的“夷”改为“彝”的,以去掉贬意。所以,夷和东夷是密切相关的。

《山海经·大荒西经》也提到西风神“夷”,《山海经·大荒西经》还透露出另一个信息:“夷”是“石夷。”

由于少昊之子“般”,发明了弓箭,因此所有鸟图腾的人都把背弓带箭看做为时尚。他们大多数居住在东方,因此称作“东夷。”

黄河基本上是一条内陆河,它的航道是季节性和断续性的,如果说华夏是以中国的中原黄河为中心的大陆文明的话,夷就是以航道通于大海的长江流域并延及山东苏北为中心的河海文明的代称。

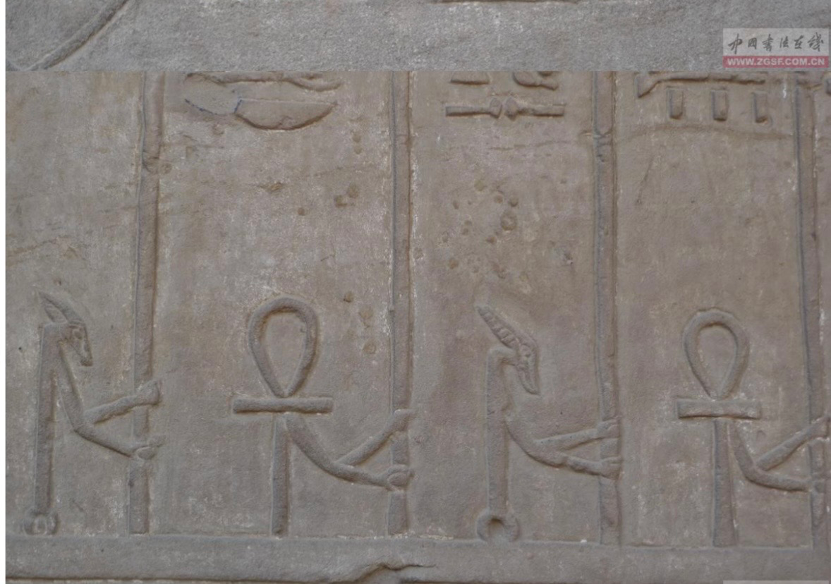

根据地球大陆漂移的考古学判断,以中国为中心的东亚文明,和以北非西亚为中心的西方文明,在数十万年时间内,是相对独立存在和发展的,他们有相互的影响,但各有相互独立的文明体制。从文字和语言学的视角来阐述,东方主流的表意文字与西方主流的表音文字,各自构成了文字与文明的不同体系。中国由夷和夏各自东西的时代叠加完成的汉字,是在汉藏语系中形成的近万年的汉字与书法的悠久文化传统。所以,我们的三星堆和金沙遗址文化的研究和讨论,是建立在这样一个考古学和历史学认知基础上的,它与此前所谓的中国文字与文明是否是西来说的争论毫无关系。

冯时提醒我们“夷夏东西”之说最早由傅斯年提出。他认为中国所谓“南北”格局是比较晚近才形成的,而在夏、商、周三代及三代以前,政治的演进,由部落到帝国,是以河、济、淮流域为地盘的。“在这片大地中,地理的形势只有东西之分,并无南北之限。历史凭借地理而生,这两千年的对峙,是东西而不是南北。现在以考察古地理为研究古史的一个道路,似足以证明三代及近于三代之前期,大体上有东西不同的两个系统。夷与商属于东系,夏与周属于西系。”

这两个系统,因对峙而生争斗,因争斗而起混合,因混合而文化进展。

二、 用文字形态对东夷文明与巴蜀文明的互证

郭沫若把中国新石器时代的早期符号分成两大系统:刻划符号和图形符号。前者以半坡遗址的陶符为代表,多为点线式的几何形符号;后者以大汶口遗址的陶符为代表,多为用线条勾勒的图形符号(这两类符号,不尽出于刻,也有用毛笔硬笔书写者)。他把这两类符号称为指事、象形两大系统,分别当作汉字的两个源头。他认为,商代有两种族徽,一种是“刻划系统的族徽”(包括今所谓“数字卦”),一种是“图形系统的族徽”。这两种“族徽”即源自陶器上的这两类符号。

近些年来,对古彝文和东夷文字卓有研究成果的冯时院士认为:古彝文里藏着“夷夏东西”的密码!他提出用古夷文所能识读的山东邹平丁公陶文,以及更早考古学时代的河南贾湖裴李岗文化遗址的甲骨文刻划符号,非常雄辩地证明了“夷”的文明和“夏”的文明是先后和同时发展的中国文明构成的两大主流结构。于是,也从古彝文能夠释读三星堆的图章文字,从而证明三星堆和金沙遗址为代表的巴蜀文明是与夏文化并行而最终合流的夷文化的真实存在!下面,我就去年对莒县陵阳河出土的二十个大汶口文化大口缸上的刻划符号不是单个文字,而是文字前奏的东夷族徽的研究意见,然后重新阅读了冯时院士的许多关于古彝文和东夷文明的文章和演说,来向大家报告我的心得体会。

1、文字符号的初生与东夷族徽

老一代学者李白凤认为:史前时期各民族是混淆不清的,一,东夷是比较不混沌的东方各民族的“土著”; 二,由夏代以前是炎帝族、黄帝族迁入的“外来户”;三、夏代各种原因迫迁而来的“移民”;四,商代成汤八迁中留而未去的“遗民”。东夷各民族从人种学耒说是组成汉民族的主要成分,在古老文化的传统中居于“主导地位”。

我认为:东夷民族是炎帝神农氏的后裔,崇拜太阳神,以羊为图腾的长江流域炎帝族,被后来居上的中原黄河流域的黄帝轩辕氏所融合,故我们有炎黄子孙之说。

这个缸上的刻划符号,于省吾先生考释为“旦”字,日形、云气、五峰山形,三个部首的会意字。

唐兰先生考释为“日、火、山”为一字,或简体为“炅”。

冯时先生认为属于古彜文,“天”、“地”合文。并认为结构严谨,刀法劲峭,反映出来契刻者极高的艺术造诣。

而我认为并非一个字,而是东夷民族的族徽。因为文字出现以前,相传是结绳记事。这种记事是一个结记录一件事,而非一个字,这个符号是一个词组。这一点和古埃及圣书体文字和两河流域的楔形文字相近,一个括号里面是一个词组。莒阳陵阳河出土的大口缸这个符号我认为也不是一个字,所以无法用单字来识读。

这也是我对文字起源的一个重要观点:东西方所有文字均不是单字或单词被发明和使用的,而是由一组有意义的字组和词组发明后,才逐渐从思维和语言的混沌中找到字与字、词与词的形、音、义,及具有逻辑意义的语法关系,从而经过漫长的历史发展,再分别走向表音文字和表义文字的不同语言和文字系统。

所以,我认为大口缸上的三个文字符号不是一字一音一个汉字,而是一个汉字符号词组,它是表达了太阳神崇拜的东夷民族具有宗教意义世界观的族徽。这个符号也多次出现在同属江海文明苏北地区。所以作为6500年——4500年的大汶口文化早期,文字尚处于符号阶段。在这20多个大口缸上,有许多表意的符号,都给太阳神崇拜有关系的用于祭祀的表意。

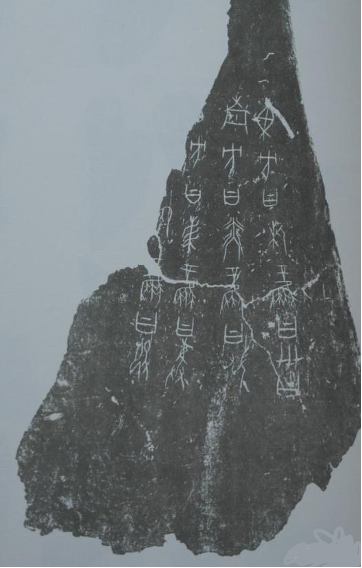

2、古彝文对东夷文的释读:邹平丁公陶文

冯时院士作为考古学家和书法家,在百卷本《中国书法全集1-甲骨文卷》对史前即远古文字与书法选取了8件作品,对安阳殷墟出土商代甲骨文(公元前1100年左右)之前约8000年左右时间,建立了一个文字与书法发展链条,并作了严密的考释,作为他的中国远古文字与书法的学术观念。同时,这些观点也向我们提出了思考的问题,有待大家去跟进追寻!

世界文化地理研究院(香港)赵德静的署名文章《古彝文是世界六大古文字之一》一文。这是香港世界文化地理研究院,邀请香港世界遗产研究院、中国无形资产研究院、亚太人文与生态价值评估中心等权威机构合作,共同组成的“古彝文与世界古文字比较研究课题组”,经过多次进行研讨后得出的结论:

“中国古彝文与中国甲骨文、苏美尔文、埃及文、玛雅文、哈拉般文相并列,是世界六大古文字之一,而且可以代表着世界文字一个重要起源。”

上述结论是否合理暂且不表,先说1991年在山东邹平丁公遗址被挖掘出土的丁公陶文,考古学家判断其年代为龙山文化晚期。 这11个符号显然是一段文字,它与甲骨文很像,但考古学年代起码比殷墟甲骨文出现早了近千年,但(两个但会不会且好一点)其文字无法释读。

这些文字的形体结构与商代甲骨文明显不同,这意味着其与汉字并不属于同一个体系,而与古彝文的对读结果显示,二者的构字特征完全一致,证明了丁公陶文应该属于东夷文字,并与古彝文为同一文字系统。他利用古彝文解读十一个文字,其内容汉译为:

魅卜,阿普瀆祈,告,吉长,百鸡拐爪………

性质为招祖护佑,驱邪求吉的卜辞。

文字结构严谨刀法流畅,是目前我国新石器时代所见存字最多的文字作品。

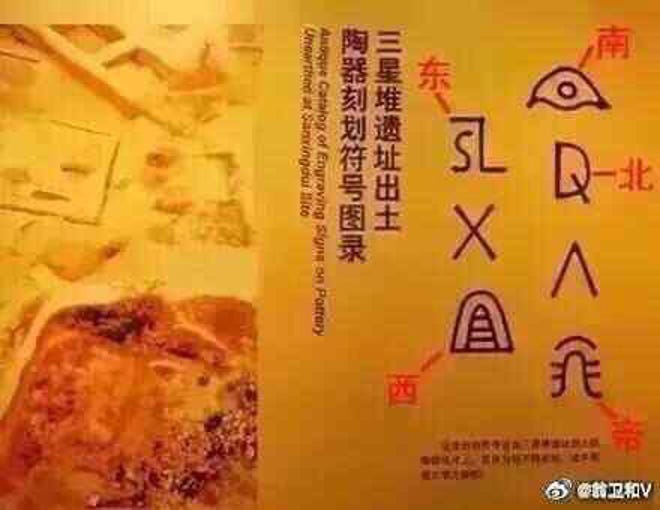

3、古彝文对三星堆图章文字的释读

古彝文、蝌蚪文和《勾娄碑》释读问题

4、安诺石印上的东彝文符号与“商玺”

2000年6月,美国宾夕法尼亚大学的希伯尔特博士到土库曼斯坦安诺遗址进行考古发掘时,在一处多间土坯房遗址下面发现了一枚有光泽的黑玉印章。印面呈正方形,背上有横置的瓦形钮,边长略小于1英寸(1英寸约合2.54厘米)。印面刻有5个符号,笔画里有红色痕迹。对与这枚印章同时出土的遗物进行碳14检测,年代为公元前2300年。2001年5月12日,希伯尔特博士在哈佛大学的学术研讨会上,对这枚石印进行了介绍,他“确信这是一枚刻有某些符号和文字的印章”。这枚石印的发现,引起中外学术界的热烈讨论和争议。这就“迫使我们重新用一种根本不同的方法,考虑中国文字的起源问题”。

因为这枚安诺石印的碳十四测定为公元前2300年,也就是说它早于我们前次发现的三枚未释读的文字符号的“商玺”。商代一般来说约公元前1600年—公元前1046年,是中国历史上的第二个朝代,也称殷商,是中国第一个有直接的同时期的文字记载的王朝。这样,希伯尔特博士对安诺石印的确认岂不是直接指明了它是早于商代的?这个所谓“文字起源问题”的讨论,则暗示中国商代古文字有可能源自中亚或西亚。

当时,中国古文字学家李学勤得知安诺遗址出土石印章的消息后,即查阅《纽约时报》的报道,撰写《中亚安诺遗址出土的石印》一文,发表在2001年7月4号的《中国文物报》上。面对学术界的诸多争讼,他又撰写《安诺石印的启发》一文发表于同年的《中国书法》杂志上。他指出,这件石印的形制,与西亚、印度河谷等地的印章,包括钤印的、滚印的在内,都不相似。看其正方的印面和类于瓦钮的印钮,确实很像年代远在其后的中国印玺。符号笔画里不知怎么造成的红色,更加深了这种印象。就其年代而言,比现已发现的最早甲骨文也早了许多。安诺石印上的符号,均由直线笔画构成,姑且以笔画连接为标准,分解为“五个”。钤印成的顺序应该是五、一、己、木、𠄌。李学勤发现这五个不同形状的符号,都可以在属于东彝文明的大汶口史前陶器符号中找到。如今看来,他的见解给我们打开了一个极大的想象空间!

在这里,我们得仔细看看上世纪发现的三枚被称为中国古代印章之源的三枚“商玺”,它究竟是不是属于晚于安诺石印时代的商代呢?

显然,虽经上个世纪的许多古文字学家的努力,这三枚虽然冠名为“商玺”的三枚远古石印未得到公认一致的识读。而我认为,安阳殷墟甲骨文是一种非常成熟的文字,而这三枚“商玺”並不属于商代。在我们重温和比较它与后来三星堆出土被古彝文所识读为“鹰眼守家”四字印的符号形态后,会发现和认同这三枚“商玺”极有可能不属于商代而早于商代,它们是与三星堆出土的图章文字属于同一文字系统和文字发展阶段的文明遗存。

4、古彝文对舞阳裴李岗文化甲骨文的释读

中国文字第一字“目”

由此看来,古彝文能释读的这些考古学资料的时间上限,应该在新石器早期到旧石器晚期的文字符号,例如河南舞阳裴里岗文化遗址的甲骨文刻划符号,其考古学年代在7900年——9000年之间。

三、古彝文的研究与殷墟甲骨文字溯源

1、“古彝文”可以称为“古仓颉文”?

我要提一个问题:古、今彝文有没有直接的传承关系?因为“古彝文”是表意文字,今彝文是用拉丁文拼音所派生的表音文字。正如西夏文和日文均派生于汉字,而西夏文和日文不能称之为新汉字一样。所以,我认为没有找到直接证据前,是否可以暂且命名“古彝文”为“仓颉文”?

周有光《世界文字发展史》第165页:四川彝文是音节文字,云南彝文是混合文字,表意+表音,周先生将之叫意音文字。

周先生所谓四川彝文即是今彝文,而云南彝文即古彝文;古彝文是表意文字,今彝文是表音文字。

古彝文也作古夷文,通常称为传统彝文或老彝文。是相对于四川凉山地区“规范彝文”——即今彝文而言的,四川凉山彝族自治州现行的文字称为“新彝文”。而云南、贵州广大彝区反而流行使用的彝文是彝族千百年来使用至今仍通行的表意文字,是一种原生的古老文字,它不是借用和摹仿汉字的产物。而“规范彝文”是用拉丁文对传统彝文改造成的表音文字。这一点有点像拉丁文对汉字的拼音方案。

这个古彝文又称古夷文。我的问题是,这个表意文字的古夷文可以释读同样属于表意文字的河南舞阳裴里岗文化的甲骨文、山东邹平龙山文化的丁公陶文、三星堆图章文字,同时又与山东莒县大汶口文化的东夷族徽的天地合文等符号同形同义,这种关系是否说明它与东夷文明或称东夷文是一脉相承的?

关于古彝文的国际会议主流认知,它有8000年——10000万的历史,那么我们是不是可以认为,它其实就是旧石器时代相近中国伏羲时代经过黄帝仓颉时代,直到商代晚期甲骨文之前中国上古时代表意汉字的雏形滥觞,它是中国商代甲骨文字的来源之一。而今彝文如同契丹文、西夏文、巴思八文、韩文、日文等一样,是借助拉丁文拼音所改造的古夷文后变成一种表音文字?严格说来“古彝文”并非今彝文,更非彝文。而古彝(夷)文倒更应该是跟《仓颉书》《夏禹书》是一脉相承的文字,它在出现之初是以姜、羌为姓氏的羌人为主体的三皇时代文字主要形态之一。直到彝族出现时,这种文字在中原地区已经进入黄帝时代后,由“黄帝之史仓颉造字”所改造过的“古彝文”,而因此暂且可称为“古仓颉文”,然后衔接商代甲骨文。

李零在《汉字起源是个谜》中说:“现在讲汉字起源,学者多借鉴苏美尔、埃及、玛雅的古文字,立说于比较研究。苏美尔楔形文字,进化分四阶段:陶符-陶筹-原始楔形文字-成熟楔形文字。这一进化模式超越了定义说和突变说。受这一进化模式启发,很多学者相信,殷墟文字之前肯定有一个准备过程。”

这个过程有多长,有各种推测。陈梦家说,至少得上推五百年,即至少在公元前1700年左右。而我认为,这个准备过程更为漫长。而“古彝文”——“古仓颉文”则是这个漫长过程中已发现,甚至以原生态而传承至今中最为重要的过程之一。

现在,我们要想找到早期文字的过硬证据,只能从已知的文字体系反向逆推——用饶宗颐的话讲,就是“以后证前”。中国史前的刻划符号,贾湖遗址所出(约前6000年)最早,是否为原始文字,争议比较大。半坡遗址所出(约前4500年),裘锡圭叫甲类符号。大汶口遗址所出(约前2700-2500年),裘锡圭叫乙类符号。郭沫若认为,甲类符号早于乙类符号,是最早的文字。裘锡圭相反,认为甲类符号不是文字,乙类符号记名物,才更接近语言学家定义的文字。正是基于这种理解,他曾一度把大汶口陶文的族名符号视为类似商代族徽的符号(1978年)。虽然后來他又放弃此说,认为两种符号都不是文字(1989年A、1993年)。他说汉字形成完整的文字体系约在夏商之际(1978年)。

他说的夏商之际,其实并非通常认为的夏商之际,而是约公元前第三千纪的中期(1989年A),也就是公元前2500年左右。可见他是拿乙类符号作原始文字的下限,把成熟文字的出现放在这一时间后。再晚,丁公遗址所出(约前2300-1800年)、龙虬庄遗址所出(约前2000年),属于广义的龙山时代。中国进入铜石并用时期,城市遍地开花,开始出现成行成片的符号。很多人说,这些总该是原始文字了吧,但裘锡圭说,这些符号是“走入歧途的原始文字”,无法断定与作为成熟文字的甲骨文有关(1993年)。我认为这种看法较为谨慎保守,“古彝文”——“古仓颉文”当然应该称为原始文字。

这个问题,随着现代考古学有如泉涌的发现的当下,我想应该进一步借助于殷墟甲骨文成熟后形成的汉文字所记载的上古历史,结合“古彝文——“古仓颉文”或“夏禹书”的进一步研究,寻找证明这种传承关系的更多证据,在学术界进行更为广泛深入的多学科——古文字学、甲骨学、考古学、历史学、古文献学的讨论。如果能够得到相对合理的论证,那么殷墟甲骨文及远古文字的研究是否将迎来一个崭新的时代?

2、由三星堆青铜羊尊和“羊”字来看三皇时代

根据《史记》记载,所谓“三皇”,即指伏羲、女娲、神农。后接黄帝为首的五帝时代。从三星堆博物馆所陈列的羊尊和湖南省博物馆、中国历史博物馆所陈列的四羊方尊来看,羊正是三皇时代的图腾。而黄帝以后的民族图腾便演变为龙图腾,然后有“黄帝之史仓颉造字”之说,商代大多数青铜器的纹饰即由羊演变为夔龙、夔凤,所以我们当今自称“龙的传人”这个说法,掩盖了我们理应是“羊的传人”的前此5000年文明历史。所以,我们首先说说“羊”字在汉字系统中的价值体系。

甲骨文和商代青铜器即有“羊”字。从羊字的字体演变,可以看到羊与上古先民的生活关系最为密切,羊承载着艺术,孕育着文化,象征着精神,伴随着中华民族从蛮荒步入文明,羊影响着我国的文字、饮食、道德、礼仪乃至生活的方方面面。

在《说文解字》中的解释:羊,祥也。西汉大儒董仲舒有云:“羊,祥也,故吉礼用之”。因为羊温顺可亲,是一种善良有义的动物。以饲羊为生的羌人的“羌”字即由“羊”字为根所衍生的,所以“祥”“美”“善”“羲”等字都从“羊”。

上古时代的三皇中的伏羲与炎帝神农氏在他们的姓氏与民族都与羊字有关。

伏羲的“羲”字的源构造:形声。从兮,义(yì)声。本义:气。根据隶定字形解释。会意。从羊,从“禾戈”,从丂。“羊”本指羊或羊群,引申指“羊群跟人走”“羊顺从人意”。换句说话,伏羲就是牧羊人的首领,他指引着牧羊人的方向。所以从“羊”字衍生出羌人的“羌”。可以说,古羌人是中华民族最古老的民族

甘肃省西和县人、西北师范大学教授、博士生导师、学科带头人赵逵夫教授认为:之所以把“常羊之山”认定为仇池山,主要理由有3条:其一,《山海经》中对“常羊之山”位置的描述,和仇池山的方位相符;其二,常羊山在古代的华阳国内,传说有娇氏女“女登”感应神龙于华阳之常羊山。伏羲有娇氏女所感应的神龙的常羊山无疑就是仇池山;其三,仇池山在古代又叫仇夷山,而“仇池、仇夷”和“常羊”的读音相同或相近。可以基本确定常羊山就是仇池山。而从九倒拐盘山路登仇池山顶,却见一个绿油油的塬,原来这里有九十九眼泉,还产水稻,十多年前我在塬上就发现过两眼泉。伏羲诞生在这里,在陇塬却是一个绿州。2000年北京建成中华世纪坛时,曾专门派人来这里取土垫基。

三皇之炎帝神农氏。《帝王世纪》说:“神农氏,姜姓也,母曰任姒,有蟜氏女登为少典妃,游华阳,有神龙首,感生炎帝。”这个姓氏中有一个“姜”字。“姜”字甲骨文作“”(见下图),前者结构是上羊下女,后者像戴有羊角的女人。金文字形则沿袭甲骨文,也是女人戴羊头一样的装饰品。

甲骨文字形表明在远古的母系社会中,女人的这种作法就是部落崇拜羊的形象、具体的体现。在甲骨文中,“羌”与“姜”的区别主要体现在性别上:“羌”指的是男羌;“姜”指的是女羌。如果从这个角度来分析,很可能是先有“羌”这样一个部族,后产生“姜”这样一个姓。羌族和姜姓均代表一种图腾风俗,其具体表现就是头戴羊角,以此表明自己与羊这种动物的血缘关系。显然,在从姜姓转为羌即男羌的父系时代神龙氏的炎帝时,他是继承看神龙首的伏羲的时代。《说文解字》【卷十二】姜,神农居姜水,以为姓。从女羊声。王筠《说文解字句读》:“炎帝即神农氏。炎帝,身号;神农,代号也。”这个时代仍然是以羊为祥、以羊为美、善的羊图腾的古羌人时代。所谓东夷人、彝人,均应在同属神龙氏的五帝之后,或禹之后的商、周时代之后。这也是山东等地东夷文字可以被“古彝文”——“仓颉文”所释读的原因。

3、羌与彝的关系

前面说了以羊为图腾的时代,羊和姜、羌为姓氏的三皇时代。在这个时代,羌人作为华夏民族的华族,是中国上古时代的主流之一。而处于边缘民族的彝民族与氐羌民族的合流,在商时代及其以后的时代,彝族人借助古羌语,即古仑颉文、夏禹文所成熟的时代的文字工具,在中华大地西南隅即今天的四川、贵州、云南、西藏等长期处于边缘的地带,记载了伟大而丰富的民族文学、诗歌和艺术珍品,并传承至今。作为丰富的由古彝文——古仓颉文为载体的中华民族在发生期所留下的文化遗产,值得我们花更大更多的力气去整理它、研究它。商代甲骨文即有“夷”字和“彝”字,可见一代一代羌族人、彝族人在悠久的文化创新中赢得自己民族的光荣。

显然,羌在前,彝在后。前面说了,所谓古彝文可能就是古羌文,或我前面所说“古仓颉文”“夏禹书”的话成立的话,我说的被称为“古彝文”——“古仓颉文”並没有失传,而是从伏羲画卦和结绳记事创造语言符号开始,即从旧石器时代晚期和新石器时代早期往后发展,在炎帝时代以后的黄帝时代,经过“仓颉造字”的演变,走向商代甲骨文的成熟时代。

现在,学术界对彝族起源的主流认知是来自北方。根据中国和彝族的历史资料,彝族的祖先与分布在西部的古羌人有着密切的关系,彝族主要起源于古羌人。学术界普遍认为,彝族来源于氐羌,即氐羌与早期彝人的融合,而我则从中华文字发源史的立场,提出了彝族人不间断地使用“古彝文”——“古仓颉”的这个假设,还有待于经过跨学科的研究认证。

大约两千年前,彝族祖先已经过渡到父系氏族社会。据古彝文文献记载,彝族的祖先钟木鱼有六个儿子,被称为 "六祖"。这六个儿子是彝族六个分支的祖先,即乌、乍、布、莫、诺、恒。这些彝族早期的以传说故事和诗歌为古代文献,即是产生在古羌人时代的历史、文学、诗歌,从伏羲时代开始的中华文明与文化。这样,就让单地起源的东亚文明的历史线条更为清晰起来。因之,由东亚表意文字汉字为载体所记录的炎黄文明,或华夏文明更符合于人类文明是单地起源的推论。为了证明这个说法,我们需要和在座各位以及更为广泛地参与,围绕当下比较热门的巴蜀文明和东夷文明的讨论,进一步从两个问题去思考追寻:

第一个问题:关于甲骨文作为成熟文字的来源

如果真是这样,由《史记》为代表的由汉字记述中国上古三皇五帝时代尤其是夏文化时代的文字演变,是不是可以经过古彝文与东夷文明、巴蜀文明的研究来寻找答案?

这个问题可以在当下古彝文文献研究中扩大范围,这个范围不仅是与炎黄文明不同的内容,也与其是否有相同的内容?

第二个问题:关于古彝文与西方文明的关系

近些年来,中国学者、作家对“古彝文”所提出许多近乎夸张的说法,能否更为冷静地和令人信服拿出可以归谬的学术成果来?

内蒙古专家刘志一教授以“世界各地出土的古彝文字和实物为铁证,说明了古彝文——苏美尔文——拉丁文——英、德、法、俄文的历史沿线。”

斑远老先生对上述问题进一步推演,将古彝文和苏美尔文对照研究后得出了古彝文是“西欧六国文字鼻祖”的结论。

支持刘志一的还有云南学者戈隆阿宏说:“苏美儿(楔)形文字被塞姆人继承下,发展成为西奈字母文字,以后又发展成为比布洛斯、腓尼基字母文字和希腊文字,最后成为拉丁字母文字。因此西方学者认为苏美儿(楔)形文字是西方表音文字的始祖。西方学者发现我国殷商甲骨文与苏美儿(楔)形文字相似,由此论断:“是中国文明向西亚文明西传的产物。通过这些文字对比,我们可以看出,刘志一先生的‘中国古彝文是西方文字的始祖’的提法,并不为过。”

看过上述这些说法,我无法找到其本人在某个学术讨论会和学术期刊发表的学术论文,这种说法在向西方传播以前,是否需要按学术论文规范,从现代考古学、人类学、古文字学、语言学、历史学等多角度地拿出研究成果来?

这种说法虽然与分子生物学和遗传学里人类单地起源的理论观点相符,但很难得到中国有关主流学者和西方学者的认可,无助于巴蜀和古彝文研究的传播。

最后,除了对我的上述观点提出批评指正以外,也希望对我今天提出这两个中国上古文明研究问题感兴趣的朋友,衍生出更多的问题来讨论和研究。

2024年4月1日初稿于泥龟梦蜨堂