张兰阁:戏剧评论家,2001年到北京大学做访问学者。曾在《戏剧》《北京大学学报》,《读书》《文艺报》《新剧本》等刊物发表戏剧理论文章20余万字,专著有《中国戏剧的人学风景》《戏剧范型》等。

1768年,神州大地失魂了。从北省到江南、从官府到州县,成百上千的百姓被摄走了灵魂,神州的天空鸣响想着王二和苏七哀怨的叫魂声,他们替那些被屠戮者、被驱赶者、枉死者、蒙冤者等一切被侮辱、被损害的人在召魂。这种杜鹃啼血似的呼叫此起彼伏,不绝如缕,它们是诅咒帝国让帝国灭亡的无边咒语。

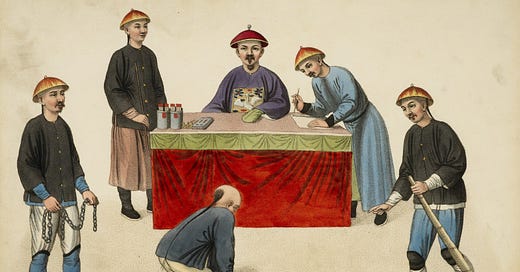

《叫魂》是陈力话剧中最具中国民族特色的一部。也是中国自有话剧以来最具思想穿透力艺术上最具原创性的一部。剧中通过对1768年漫延中国十几省扰动朝野不安的叫魂案的聚焦,对中国满清中期的社会结构特别是社会外,作者嫉恶如仇悲天悯人的立场、对国家民族的忧患和炽热情怀,以及犀利的讽刺,入木三分的观察力,都为中国话剧史上作品之仅见。

详细解读该剧的思想脉络需要大块文章,本文的重点旨在研究陈力话剧的诗学特点,即陈力是怎样把中国戏曲的演述体系不露痕迹地融入到话剧这种舶来的艺术中的。

中国演述传统是指从宋代杂剧到元曲到明传奇,到近现代花部的戏曲演出传统。这是一个丰富的包括叙述演绎寓言式的综合的舞台演出体系。这个在《叫魂》中具体有以下体现:

潜在的叙述主体

这表现在剧中的每个人物除人物身份外同时还兼有叙述者乃至作者身份。就像莎士比亚通过传令兵来传达对战场形势高屋建领的评析一样,陈力的人物也经常超过人物的视野去传递与剧情相关的背景信息。比如通过王二和苏七的嘴,我们知道了在皇城之外五行八作有一个蛛网式的民间组织及他们近乎偏执的信仰。通过纪晓岚的嘴,我们更是了解并窥到了皇帝的隐私和怪。这个叙述者潜藏在所有人物身后,当人物事件的过程扮演出来的同时,叙事者也同时把围绕着这个事件的整个社会环境渲染出来。潜在的叙事者大大地加强了话语的的信息密度,节省了很多单纯表现环境的场面。潜在叙述也由于综合了很多侧面,从而使人物具有了典型性和概括性。在写出了一个王二苏七的同时,等于写出了南北各省众多的贫民男女。

人物的第二个身份是公开的叙述者。就是人物直接向观众讲话。最典型的是纪晓岚在面对乾隆的买卖街时,多次对着观众宣讲三希堂、乾隆的收藏品以及对皇上人格的评价。这些是他作为人物公开场合不敢讲的,可以看作纪的另个自我,但更多的应该看作是作者在讲话。因为这些评价具有的当代性已超出纪的精神境域。作者的出场使剧作具有了论述性质。虽然看不到上场引子下场诗,但是通过旁征博引的议论,作家的立场和宏阔的精神视野,已然得到直接表达。

幻化场面和赶角叙事

幻化场面是把叙述的内容幻化成场面。具体运用见于第一幕的流浪汉王二劝说女乞亏苏七入道。为了取悦苏七(给她的父母赠祭品),仿佛是王二做法,突然从空中掉下牛头马面,然后这些纸品又像人一样奉茶送食,乃至替苏七更衣,让苏七尽享尊荣,如在梦中。而在接下来的杜先生和某小姐的故事中,则干脆让现场的人物临时地进入角色,这个很像中国戏曲的分包赶脚(临时地进入另外的角色,叫做赶角)。当讲述涉及到主人公的关键行动时王二就强行让苏七进入角色,特别是进到第一次转世的时候,王二自己以杜先生自居,指认苏七为她的老婆。当苏七面对凶悍的兵丁,把孩子扔到地下的时候,苏七进戏了,精神当时垮掉,因此受到王二的申斥。这种叙述内容的场景化,明显看出有传奇评话和民间传说的影子(道家民间传说中点石成金种瓜吃瓜等幻术)。在这里,两个人的对话变成了有声有色的场面。你可以把这里的纸人纸马看作“忽悠”,也可以理解为现场魔术。总之叙述不再只是千巴巴的台词讲述,叙述形成了好看的戏剧场面。

杂剧的综艺格局

就是把杂剧的人物配置潜在地安排到戏剧中。如第二幕中表现高层的戏。这场戏由皇帝、太监、宠臣和大臣组成,这和宋杂剧中的人物配置非常相似:潜在地包含着一个陈述的综艺组合。纪晓岚相当于杂剧中的末,面对皇上在他面前炫耀的买卖街,他经常跳出场面,讲述和评论历史现实(两人唇枪舌剑仿佛在说相声)。而两个太监就像杂剧中的副净,他们不断插话搞笑,起到插科打诨的作用而皇帝和高晋就像是杂剧中装旦和装孤,在剧中负责提喻式的情景呈现。

讽喻和劝喻是杂剧表现特点之一。在早期参军戏中,无论孙叔敖还是二圣环的演出,都是通去故事呈现来完成一个讽喻。这个传统手法也在《叫魂》中反复出现。这个剧由太多的讽喻故事串联起来。刚出场时王二和苏七讲的一系列江湖故事,后来纪晓岚的鬼故事和同性恋及新疆道士故事,皇上的爱妃金塔和边疆杀戮故事。中间又穿插了高晋一连串江南民间的叫魂的冤案故事。在这里,所有的人物讲话都不直说,都通过讲故事来委婉地表达立场。但是,最后皇帝用他的血腥杀戮故事一锤定音(表明他的对叫魂案的镇压立场),这使其他人的所有劝喻都归于无效。

音乐/论评的内结构方式

杂剧有歌唱和论述,因此具有音乐/论述结构。这个戏也是这样。表面上看,这个戏的外结构是这个事件剧的框架,但真正的审案只是公堂场景,这个占全剧的比重不到1/3,与之对立的还有一个重要的宫廷场景,这个场景和审案并无直接的因果关系(乾隆纪晓岚和该剧的直接关联很少,完全可借高晋之口回叙完成)。但这个剧的庙堂场景几乎和底层场景是对等的。它的比重彻底颠覆了戏剧性结构的场面配置。这个和底层对立的庙堂场景就像音乐中的另一个声部。就是说,该剧的布局具有交响乐或论文的结构。作者为什么非要做这种安排,一定把乾隆纪晓岚的高层和王二儿的底层作对等的呈现?这是作者的写作格局和视野决定的。作者要鸟瞰满清帝国中期的社会全景,高层/底层都是不可或缺的部分。果然,当作家以同等的视点对之分别聚焦时,就发现底层和高层各有其完整的精神脉络和信仰支撑。在王二流浪生涯的陈述中,我们看到一个源远流长,像荼草一样顽强蔓延的生生不息民间道教谱系(史料记载,白莲教等民间组织构成了满清中期治国的大麻烦)。而与之对应的高层则是高高在上势焰冲天的世界。皇帝在买卖街平地造城挥金如土阉割文物,将妃子的青丝贮于金塔之内,他们信奉是藏传佛教渴望来世升天的高蹈的世界。两种力量,一个向上,一个向下,就像互相缠绕的两头蛇,演绎出了帝国内部主与奴、上与下、高与低、贵和贱互动的旋律。而在高和低的两个视点中间,还有由官吏组成的中层,三个层次的配置构成了一个特殊的,类似“潜水艇夹肉面包”的帝国结构。作者第一次对这个结构的各层及其矛盾关系进行了细致的扫描和完整的透析。

在展示两种力量的冲突和纠结中,该剧塑造了鲜明的人物形象,这是借助一种我称之为“九九归真”的方法完成的。就是用如古法榨油高温冶炼层层加码急火升温的方式,最后压榨出人物灵魂深处的底色。这种方法的牛刀小试首先体现在王二对苏七软磨硬泡的攻心考验战术上。而它最成功的运用体现在高晋和副手对王二的联合拷问上。高晋和副手一抬一夯,轮番对王二进行威逼利诱和严刑拷打。高晋软中带硬,逼着王二讲述了从待诏兼刽子手到丐帮装孙子做顺民的过程,让我们看到底层人三教九流五行八作的人像狗一样的生存。副手则对其展示各种令人毛骨悚然的酷刑一一从斩立决到斩监候夹棍钉板以及骑木驴等种种惨绝人寰的刑罚。然而,这全套练成刁民的程序对有信仰的王二并不生效,反而激起了一股受虐待狂的激情,终于导致副手气急败坏打死王二。结果也就成全了王二,王二唱着成道歌升天了,一个自由的不受拘束的灵魂炼成了。九九归真法最精彩的运用还是在皇上和纪晓岚的戏上。皇上和纪晓岚聊天突然翻脸,开始疯狂贬损和打压纪,大学士倾刻变成妃子和太监,然后又历数做妃子和太监的种种卑贱和不堪,最后又说他不是旗人不配选秀不配宗人府动刀,然后又说他妄议朝政要诛他九族,吓得纪魂飞魄散叩头如点米,这时皇帝才恢复他官爵又配宫女。这就如同地狱里鬼王把小鬼按到油锅里炸得只剩一把骨头架子,然后又捞出来长出新肉重享荣华。通过九九归真法,皇帝使出了浑身解数,彻底榨干了股肱大臣体内的一点自尊使之变成了真正的奴才。

体现音乐结构的还有变奏的运用。集中体现在最后一场。在这一场戏中,主人公已死,情节已经完成,因此,这场戏完全是由“闲篇”构成的。就像影视剧花絮回放一样,这场戏对以前的场景进行了一次重播。皇帝又开始讲述年羹尧死在狱中的故事(中间穿插两次见鬼惊魂),然后是纪晓岚的谄媚唱出了新调;接着是高晋升级版的公开杀人游戏;接着又是纪晓岚的和皇上的帝国咏叹调;最后是王二和苏七的流浪汉哀歌。这些闲篇构成了失魂/叫魂的奏鸣曲。反复渲染加强着该剧的主旋律。它们也像一篇论文的小结和综述,以卒章㫫志方式,逼着人们反复思考什么是这个剧的主旋。

这个主旋就是:1768年,神州大地失魂了。从北省到江南、从官府到州县,成百上千的百姓被摄走了灵魂,神州的天空鸣响想着王二和苏七哀怨的叫魂声,他们替那些被屠戮者、被驱赶者、枉死者、蒙冤者等一切被侮辱、被损害的人在召魂。这种杜鹃啼血似的呼叫此起彼伏,不绝如缕,它们是诅咒帝国让帝国灭亡的无边咒语。

这种结构分析和剝茧抽丝的描写特别雄辨,它让我们看到,没有任何妖人,也没有什么妖术,高层的种族奴役和血腥镇压才是草木皆兵的老百姓恐慌的真正源头,官吏们无心正法,百姓长期处于高压专制的环境中惶惶不可终日,才导致了天下黎庶的普遍的失魂。

这个剧的剧名延用了美籍学者孔飞力的著作。他的书洋洋27万字,对于社会阶层的各个方面,都做了详细的描写和分析,但分析仍然很表面。这个不怪孔。叫魂现象是一种复杂的历史文化现象,它的形成是多方面社会和心理力量运作的结果,这个诡异的现象就是拉康的“征兆”。它的后面站着“大他者”。陈力剧作虽然仅两万字,但通过几个层面的解剖,却把那个隐秘的“大他者”拖了出来,对满清统治的研究可谓汗牛充栋。可是从来没有人从这个角度、从民族征服的角度、从黑格尔主奴易位的角度,来探究几百年文化征服留下的痼疾。陈力还从满清的失败征服中写出了卑贱者的力量。打不死的王二是中华民族一抹最亮的人民底色。

话剧进入中国已百年有余,中国编剧一直在西方即有的编剧方法上亦步亦趋。终于一位中国作家把中国叙事学体系融入到舶来的艺术中,从而更新了、提高了话剧的品格。这是中国话剧,乃至世界话剧艺术发展的幸事。

(剧本《叫魂》已由德国汉学家石坤森先生完成翻译,将于2024年12月在德国学术刊物《东方文学》发表。)