2022年7月16日上午,笔者有幸随谢克寒兄前往成都新源巷5号院,拜访著名史学家冯汉骥先生唯一的儿子冯士美先生。冯先生今年87岁,儿孙满堂,晚年幸福,儿女均已退休,孙子刚从美国留学回来。我们一聊就是四个多小时,冯先生一点也不累,我们先聊华西坝的故事,冯先生年轻时号称“华西坝四公子”之一,特别是他的同学杨艾南,笔者熟悉他父母杨茂修与玛丽的跨国婚恋,十多年前曾写过一篇《一位瑞典姑娘的中国情缘》;又聊到余中英、罗忠恕、赵蕴玉、蓝天鹤、郑元英、蒙文通、林向等蜀中前辈,冯先生无不知晓,故非常投缘。然而谈话的主题,自然还是关于他的父亲冯汉骥先生的精彩往事。

冯汉骥先生是四川大学考古专业的创始人和奠基者,川大考古专业的建立和成长都浸润着冯汉骥先生半生的心血。1955年,西南博物院撤消,冯汉骥先生由重庆回成都,调任四川省博物馆馆长兼四川大学历史系考古教研室主任,在川大与徐中舒教授交好。1956年川大招收首届考古专业的学生。先生为川大历史系学生讲授《考古学通论》。1959年,川大林向教授成为冯先生的第一位研究生;

1960年,四川大学首届考古专业的同学刚毕业,就在冯先生的带领下到了广汉中兴乡三星堆遗址进行发掘和调查。1963年,四川省文管会和四川大学历史系考古教研室联合组成考古队,由冯汉骥指导对月亮湾进行了新中国成立后的首次发掘,当时冯先生就认为三星堆遗址如此密集,很可能是古蜀国的中心都邑。

冯汉骥先生学识渊博,除了考古专业之外,在人类学、民族学、民俗学、历史学方面都很有造诣,对古代的婚姻和宗亲制度也进行广泛研究,先后出版了《冯汉骥先生考古学论文集》,还写了《前蜀王建墓发掘报告》《资阳人头骨化石的问题》《南唐二陵中的玉册》《元代八思巴圣旨碑发现记》《川康土司官印考》《羊子山土台考古》《四川古代船棺墓葬》以及《三星堆出土玉器研究》等论文。关于中华文明的发源地,冯先生认为华夏文明的发源地不仅仅在黄河流域,也可能在长江流域或其他流域:如良渚文化、红山文化、河姆渡文化、三星堆遗址等等。

回首冯汉骥先生主持四川省博物馆工作三十余年,该馆有今日规模,先生功不可灭;先生还在四川大学、华西大学执教近四十年,桃李满园,功德圆满。以下文字便是根据笔者与冯士美的谈话记录整理而成。

父母相识于图书馆

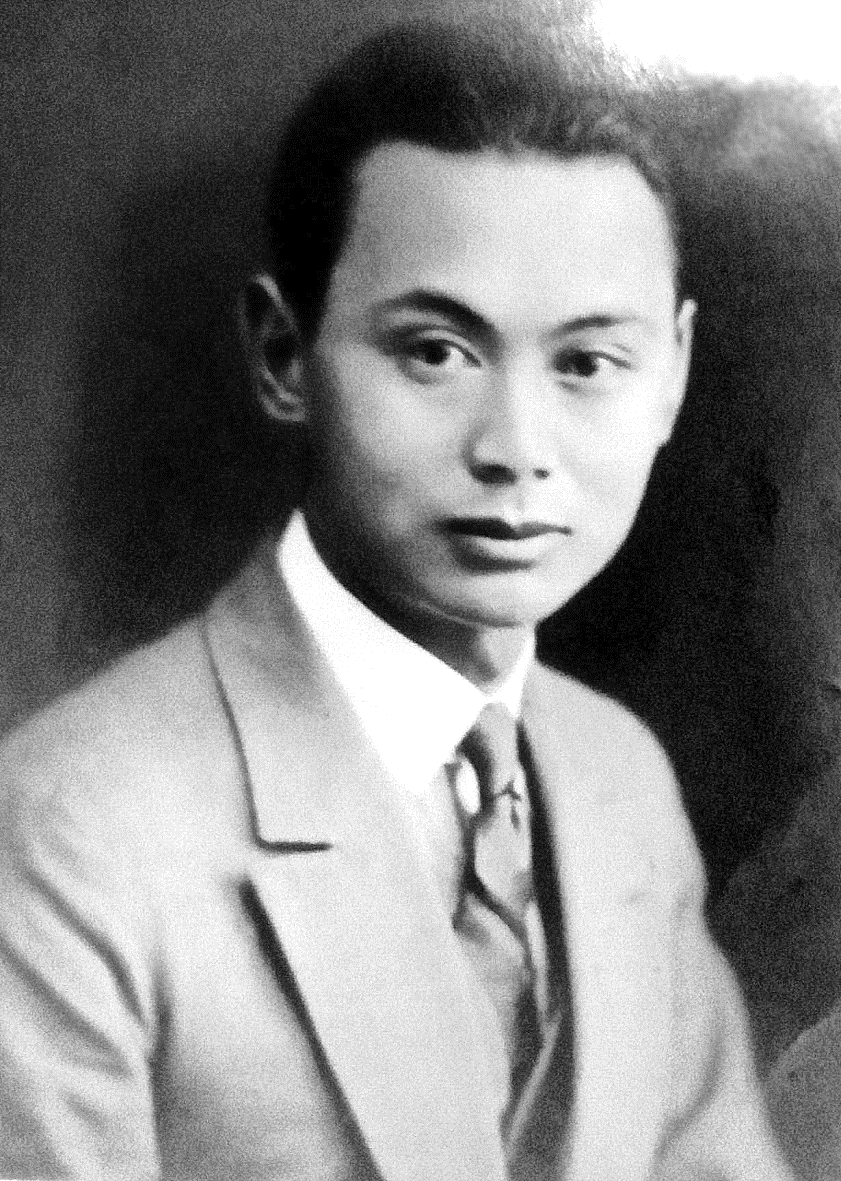

我的父亲冯汉骥生于1899年,系湖北省宜昌县小溪塔冯家湾人。他十岁进入宜昌一所美国人办的教会学校叫美华书院学习。1917年春,父亲考入安庆圣保罗高等中学,1919年以第一名成绩毕业。由于父亲学习优异,按规定免费进入教会办的武昌文华大学攻读文科,兼修图书馆科。1923年毕业后,经老师介绍,曾经在厦门大学做过图书馆馆长助理(襄理),当时馆长是鲁迅先生,1924年鲁迅走后,他继任馆长。

我母亲陆秀是江苏无锡人。1917年,母亲考入天津直隶第一女子师范学校,与邓颖超(当时叫邓文淑)、许广平同学,她们都是班长,经常在一起工作学习,感情很好。后来天津直隶女子师范大学迁到北京大红门,与京师女子师范大学堂合并了,改名现在叫北师大。1920年母亲以优异成绩毕业后保送入北平女子高等师范大学保姆科,受到李大钊、鲁迅等老师的熏陶。1927年又去读湖北文华大学图书馆系第七班,1929年毕业,到浙江大学工学院图书馆工作,当时我父亲是浙大图书馆馆长,于是父亲和母亲就在图书馆相识了。

1931年我父亲到美国留学,二年后,北师大又公派我母亲到美国哥伦比亚大学留学。

我父亲为什么要去哈佛大学念人类学呢?这里有一个人对我父亲影响很大,他就是生物学家秉志。我父亲二十年代初在厦门大学图书馆工作期间,认识了生物学家秉志。秉先生早年留学美国,获得博士学位,比我父亲年长。他常常邀请我父亲周末去海边采集动植物标本,他们私人关系很好。有一次,秉先生告诉我父亲,现在国际上有一门新兴学科叫“人类学”,是研究人类起源和社会发展的,而且这门学科是跨文理学科的;秉先生还介绍了当时最前沿的一些关于人类学的情况,这门学科当时在国内闻所未闻,让我父亲非常着迷,于是他就选择留美念人类学,这个决定与秉志先生的指点有相当的关系。

父亲后来在哈佛以《宜昌的婚姻制度》写了硕士论文,获得哈佛人类学硕士;他又到宾夕法尼亚大学读博士,为什么他要去那里读书呢?因为宾夕法尼亚大学设有人类学哲学博士点。1933年,父亲转入费城宾夕法尼亚大学人类学系,师从哈罗威尔教授学习,亦受了哈氏宣传的文化心理学的熏陶。与此同时,又向布朗及斯派塞尔两教授学习亚洲考古知识。期间父亲用英文发表的论文有《中国亲属制》《中国亲属制构成部分的从子女称》《玉皇的起源》《倮倮之历史起源》《以蛊著称之中国巫术》等。1936年夏,父亲获得人类学哲学博士学位。

得人类学哲学博士后,回到哈佛教书,做教授兼汉和图书馆馆长(那年馆长殷开明回国探亲)。1933年,母亲被北师大公派到美国哥伦比亚大学留学,专攻幼儿教育。当时有人说我母亲在哥大不学别的专业,难道将来要去当高级保姆?母亲回答道:“为了天下的孩子,为了天下的母亲,为了祖国的未来,我决心已定。”母亲年轻时,读过一本意大利著名儿童教育家蒙台梭利的自传,她是意大利第一位医学女博士,这本书对她影响很大。于是她立志将来要当一名幼儿教育工作者,她在《自传》中写道:“有老师问我将来长大了想做什么?我答:做世界上儿童的老祖母”。在哥大学习期间,母亲无心去游览大都市的灯红酒绿,无心去交际应酬,专心学习。

1935年秋,她以优异成绩获得美国哥伦比亚大学教育硕士学位,后又到剑桥大学研究所攻读,取得剑桥大学保育教育研究员资格。

留学期间,父亲与母亲在美国结婚,1935年8月8日便生了我。

与四川大学结缘

1936年秋,中央博物院筹备处主任李济访问美国,专程到在波士顿哈佛大学会见我父亲,希望我父亲能回国,建立中央博物院人类学研究所。我父亲一听,非常高兴,马上答应了。这时,哈佛大学知道这事,派出我父亲的几个导师来做思想工作,让我父亲留在哈佛大学工作。学校还开了一次教务会,专门讨论父亲的待遇问题,答应可以授与我父亲终身教授的骋书,当时哈佛规定:一般教授先发两年骋书,然后再发五年或十年骋书,最后才发终身教授骋书。虽然学校答应发终身骋书,但我父亲回国的决心已定了,果断谢绝了哈弗大学的挽留。

父亲答应李济先生的邀请后,我们全家就准备回国了。我们是1937年元旦后离开纽约的,因为预先就有计划搭轮船前往欧洲游玩几个月,所以在回国前,父母带着我几乎跑遍了欧洲各国。游历欧洲时,母亲还专门去意大利拜望她的偶像蒙台梭利女士,当时她六十多岁已经退休,意大利旧钞200里拉上的头像就是蒙氏,可见她的威望之高。母亲在蒙家畅谈半天告辞而去,从此更加坚定终身从事幼儿教育事业的决心。

1937年8月下旬,我们离开热亚那回国,轮船刚走到红海,就听到8.13松沪抗战打起来了。船原定在上海靠岸,现在只好改在香港上岸了。于是我们便从香港搭汽车、火车到了武汉。当时中博院也内迁至武汉,李济先生见到我父亲时说:“很对不起,中日战事已起,现在研究机构都在撤并及内迁,目前不可能新建研究所了。”

正当我们正走投无路之时,四川大学校长张颐得知了我父亲回国的消息,马上发来电报,邀请父亲到四川大学教书,作为部骋教授待遇并汇来路费。不久吴文藻先生也找到父亲,他是学社会学的,在美国留学时,他们关系非常好。吴先生当时在云南大学准备建一个人类学研究所,也请我父亲去当主任,由于父亲已经答应了张颐校长,只好谢绝吴先生的聘请了。这样,1937年11月份,我们全家到了成都。

由于我母亲是公派出国,按理要回北师大服务两年,这时,北师大已内迁到陕西城固县,组成了西北联大,与西南联大齐名,包括北师大、北洋大学、北方交通大学、西北大学等等。1938年暑假后,我与母亲坐汽车到陕西城固县西北联大,学生和部分年轻教师是先坐火车到宝鸡,下车后再步行7天到城固。1939年至1940年我和母亲在那里呆了两年,当日军已经打到潼关黄河对面时,我们母子才返回到成都。

1940年我们回到成都与父亲团聚,此时正是抗战最艰苦时期,父亲在四川大学任史学系教授,后又创办了四川博物馆;母亲创办成都实验幼稚园,得到四川教育厅郭有守厅长的大力支持。郭有守先生非常重视幼儿园教育,他曾得意地对人说:“我有幸请了冯汉骥先生创办了四川博物馆,又请了冯先生的夫人办了成都实验幼儿园;请了蒙文通先生创办了四川省图书馆,又请了川大薛教授办了民国教育馆;请胡颜立先生办了成都实验小学,我还有一个愿望就是再办一个实验中学。”郭先生系杨度的女婿,抗战胜利后曾任中国驻联合国教科文组织负责人。

王建墓挖掘现场见闻

1941年,四川省博物馆开始筹备,父亲被推荐为筹备主任。抗战时期,日本飞机经常来轰炸,成都人要跑警报,父亲的办公地迁到郫县犀浦乡下。记得有一天,有人来报告,农民在抚琴台挖土修防空洞时,发现有大量带花纹的古砖,以为挖到了古代司马相如的抚琴台,请我父亲去看看。当时我念小学,就跟着他去了,父亲看了后就说:“这肯定是古代墓葬,至于说是谁的墓,还不能断定。成都古代名人的墓包括刘备的墓、前蜀王建、后蜀孟知祥,或者是明代的蜀王墓,都说不清楚,现在我们没有人力物力发掘这个墓,请大家挖土回填进去,先保护好它。”

第二次我去王建墓,记得是礼拜天,天气很好,当时我读成都市实验小学,父亲早上起来问我:“去不去抚琴台嘛”。我说要去,他就抱我坐上人力车,从郫县犀浦出发。车到了三道堰,看到有许多卖风筝的,父亲就给我买了一只,让我等一会去抚琴台上放,他叮嘱我:“你先在抚琴台上放风筝,等一会我喊你时再下来”。玩了一会,一个工友上来喊我,带我进了王建墓。这是我第一次走进王建墓。父亲正在跟两个学生讲:“你们看那墓顶上,有三个盗洞,说明这个墓过去至少被盗了三次。古人说:未有不亡之国,亦无不掘之墓。”

我看见石制的墓床上面,有许多腐烂的棺材板子,棺椁全部腐朽了,一面是红色,一面天蓝色,印象很深。棺椁里还有许多水银和淤泥,父亲正指挥工友将棺床上的水银用工具点一点地舀出来,装在一个容器里,拿了出去。我又看到旁边有一个大石缸子,我就问父亲:“这石缸子是干啥的呢?”他答:“这个叫万年灯,这大缸子当年是装满了一大缸油。”我向缸底望去,发现还有少许不明液体,我又问父亲:“这里面还有些东西,到底是水还是油?”我父亲笑了,说可能是水。他又带我去看了一尊石头雕像,他告诉我,这就是王建的像。记得还有一个玉册,上面记有王建生平事迹。

很快到了吃午饭的时候,由于下午我还要到学校去,我和父亲就出了墓室,坐车回家了。当时墓里陪同的工作人员有两人,记得一个姓马,一个姓杨,他俩都是博物馆的工作人员。

绑架风波

当王建墓墓室开启以后,外界谣传其中有大量金银财宝,引起当地袍哥土匪的觊觎,竟至武装抢劫,将父亲捆绑起来,拷打半天之久。幸好川大工友刘少和(音)冲了出去,找到四川省教育厅厅长郭有守,向他报告了我父亲被绑架一事,郭厅长一听大怒,马上叫上他的卫兵(带着枪)上车,让刘少和带路;又一面让秘书通知宪兵队,马上过来。他的小汽车开到了乡公所,乡长一看厅长来了,吓倒了,又是陪礼又是道歉,马上开锁放了我父亲。这是1950年,父亲讲给我听的。

刘少和是四川大学的一个工友,父亲将他调到王建墓做管理工作。文化大革命时,刘少和立了大功,当时,他听说红卫兵造反派要到王建墓来开展“破四旧”的革命行动。他让家人连夜挖土,将墓门封了起来。第二天,红卫兵来一看,门都找不到,只好作罢。

告 辞

笔者的采访从上午10点一直到下午2点。因担心冯先生身体吃不消,请他先休息一下,冯先生摆摆手,连午饭都不想吃,让笔者边吃边聊。他女儿说:“老爷子喜欢有人陪他摆门龙阵,特别是一摆老门龙阵,他就兴奋。”又过了一阵,有人敲门,原来是中央电视台10频道记者,也来冯家采访老先生,笔者便告辞出来。